ZSet的两种“面孔”:紧凑与高效

与Hash类型相似,一个ZSet对象也会根据存储数据的大小和数量,在两种编码方式之间进行选择。

紧凑编码:当

ZSet中存储的元素数量较少,且每个元素的成员(member)长度都较短时,Redis会采用一种极其节省内存的连续存储结构。- Redis 6及之前:

ziplist(压缩列表) - Redis 7之后:

listpack(紧凑列表)

- Redis 6及之前:

高效编码:一旦超出预设的阈值,

ZSet就会被转换为skiplist(跳表)+dict(字典)的复合结构。

这个转换的“门槛”由两个参数共同决定:

-

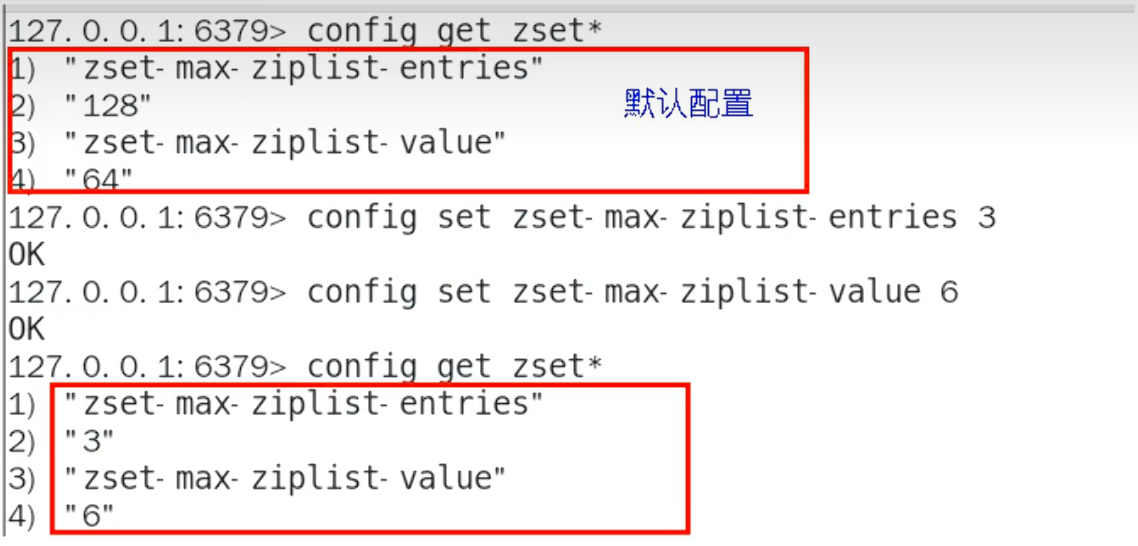

zset-max-ziplist-entries / zset-max-listpack-entries: 紧凑编码下允许的最大元素数量(默认128)。 -

zset-max-ziplist-value / zset-max-listpack-value: 紧凑编码下每个成员(member)的最大长度(默认64字节)。

# Redis 6中的配置

127.0.0.1:6379> config get zset-max-ziplist-*

1) "zset-max-ziplist-entries"

2) "128"

3) "zset-max-ziplist-value"

4) "64"

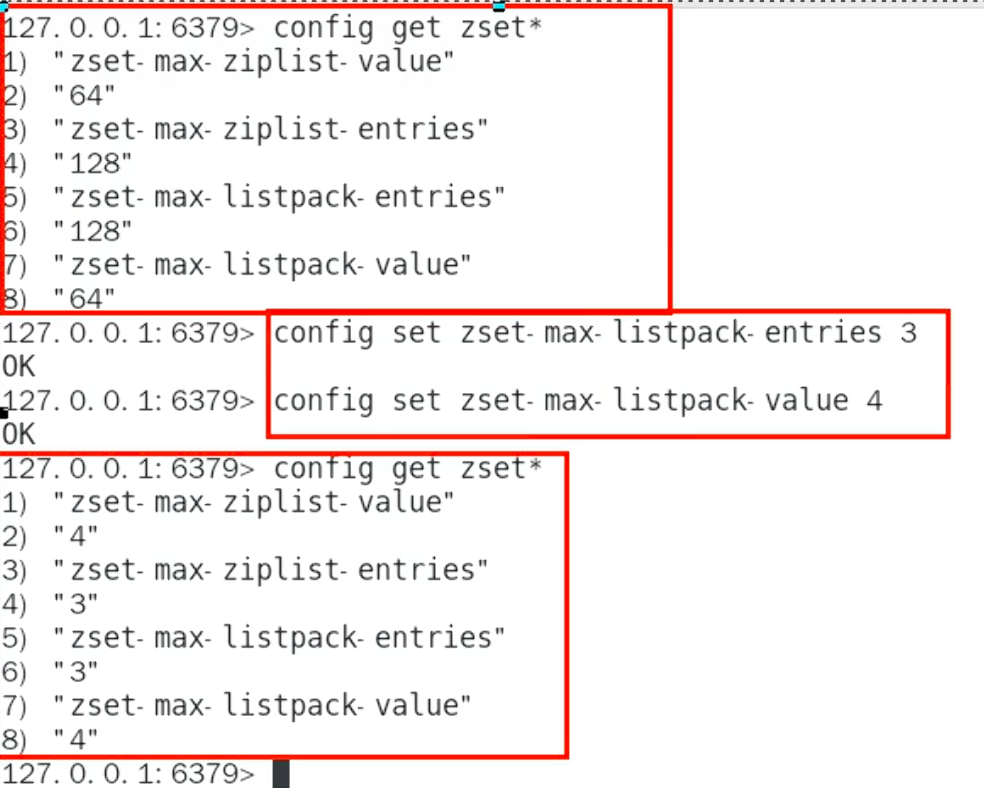

# Redis 7中的配置 (同时保留ziplist以兼容)

127.0.0.1:6379> config get zset-max-*-*

1) "zset-max-listpack-value"

2) "64"

3) "zset-max-ziplist-value"

4) "64"

5) "zset-max-ziplist-entries"

6) "128"

7) "zset-max-listpack-entries"

8) "128"只要任一条件不满足,ZSet就会从紧凑编码自动升级为skiplist。这种升级同样是单向的,不可逆。

编码转换实战

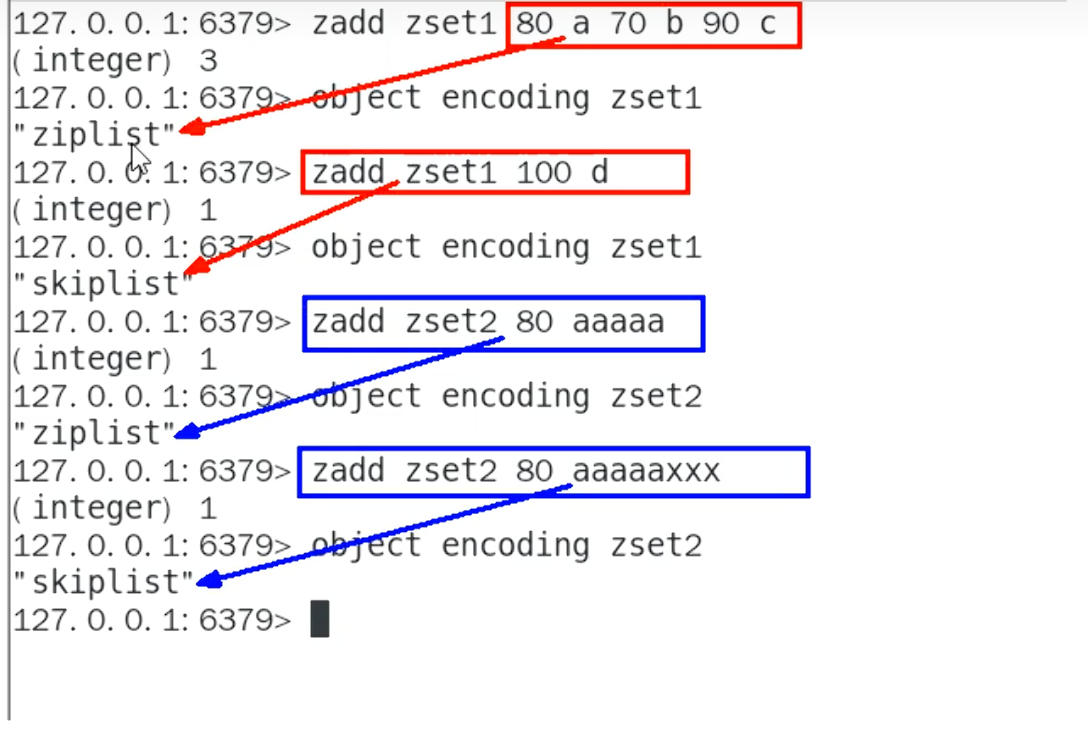

Redis 6 (

ziplist ) :

当添加的成员长度超过6字节时,编码自动转换为

skiplist。

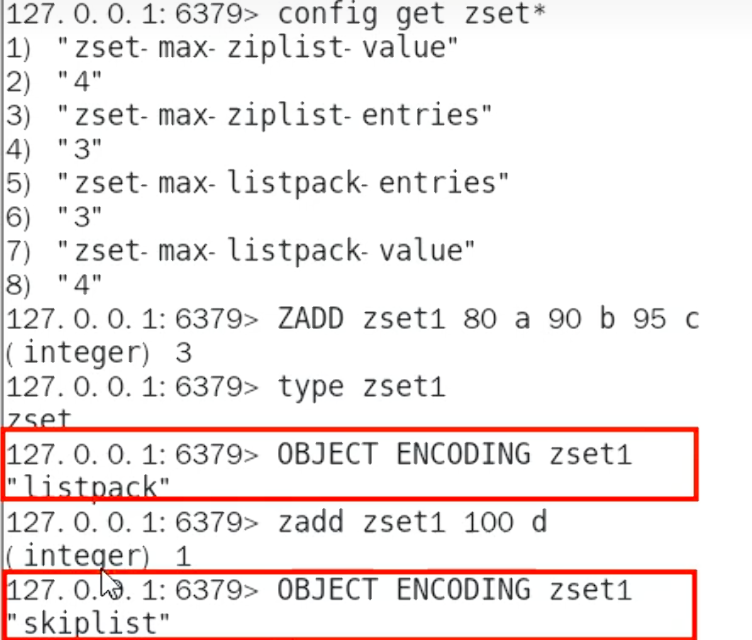

Redis 7 (

listpack ) :

当元素数量超过4个时,编码自动转换为

skiplist。

从zaddCommand的源码调用栈中,我们也能清晰地看到,当对象编码为OBJ_ENCODING_LISTPACK时,会进入特定的处理分支,并在不满足条件时触发转换。

为何需要跳表?

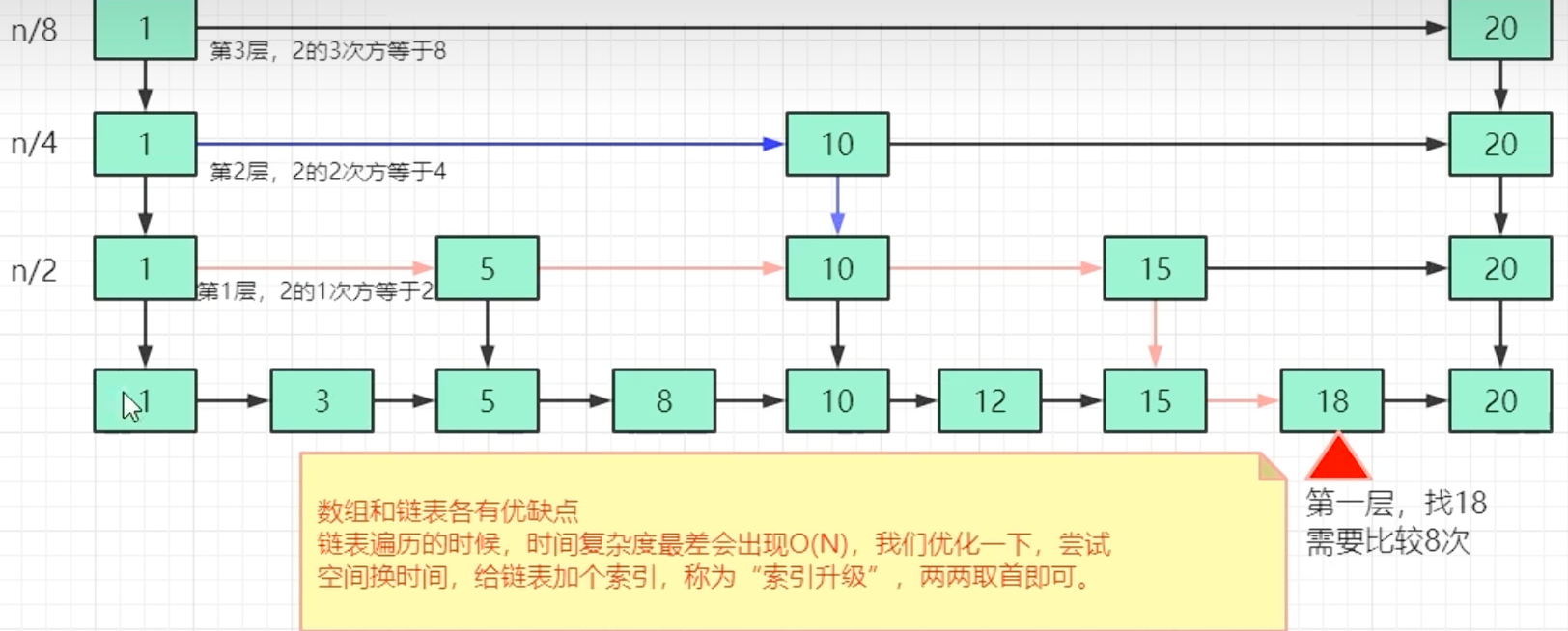

当数据量增大,ziplist/listpack这种O(N)查找效率的线性结构显然无法满足性能要求。我们需要一种更高效的有序结构。

普通有序链表:查找一个元素,最坏情况下需要遍历整个链表,时间复杂度为O(N)。

引入“索引” :为了加速查找,我们可以借鉴数据库索引的思想,从原始链表中提取出部分节点,形成一级“快速通道”或“索引”。

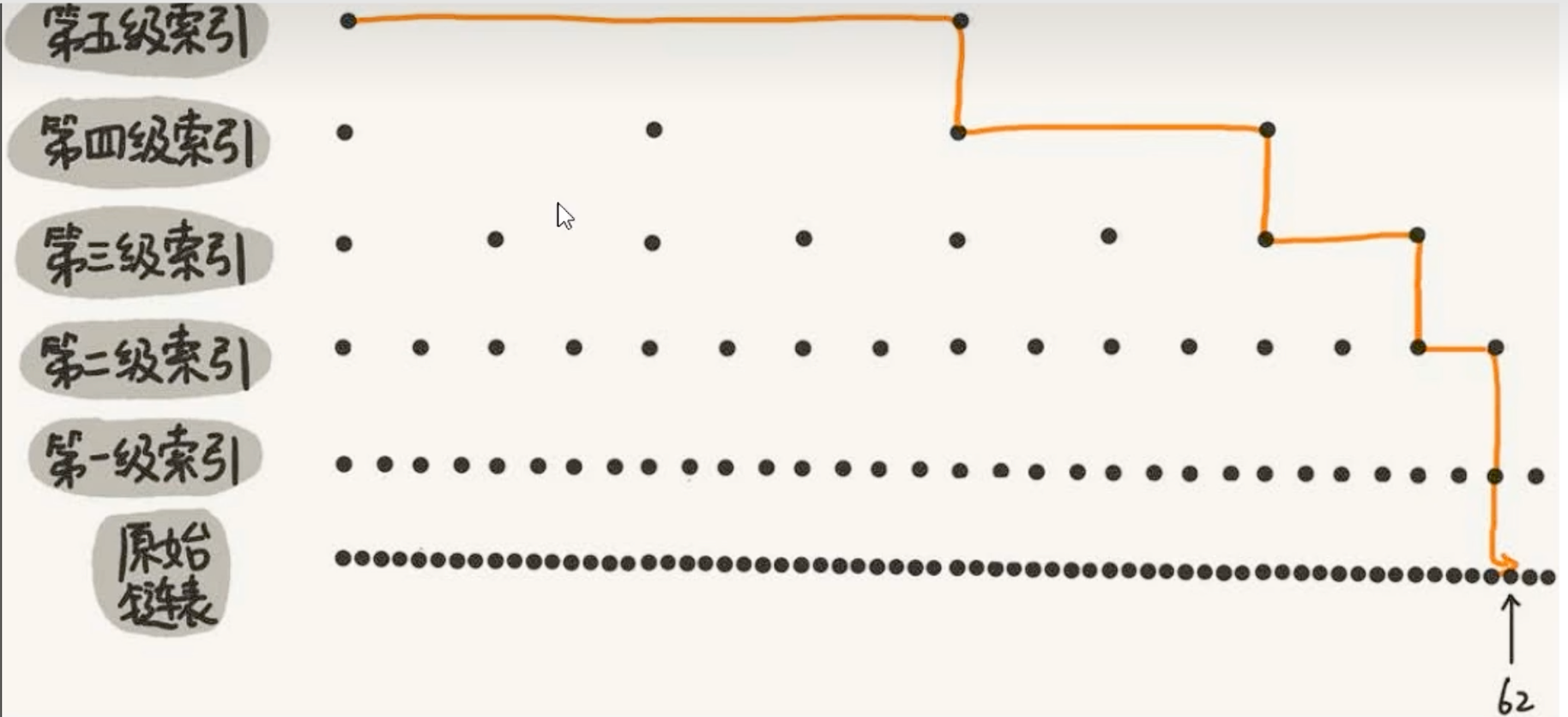

多级索引的诞生:如果一层索引不够快,我们可以在索引之上再建立索引,层层向上,最终形成一个多级的索引结构。这就是跳表 (Skip List) 。

跳表,本质上是“支持二分查找的链表”,它通过构建多级索引,实现了空间与时间的完美平衡。

如上图,在一个包含64个节点的跳表中查找第62个元素,不再需要62次遍历,而只需沿着最高层索引“跳跃”,逐层向下逼近,效率大大提升。

时空复杂度分析

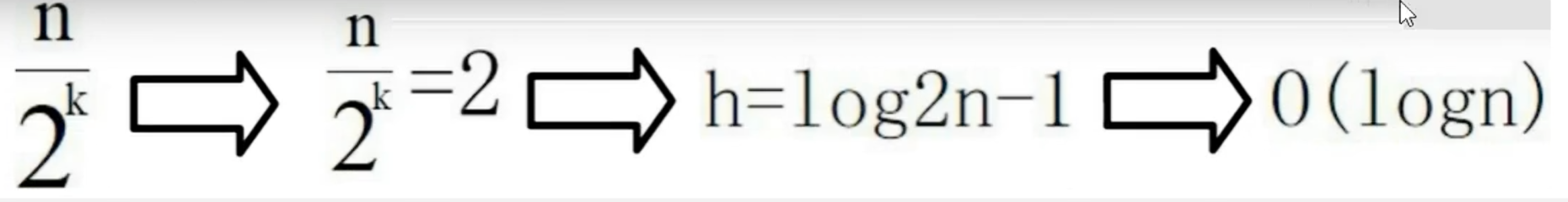

时间复杂度: 假设每2个节点提取一个索引,那么

k级索引的节点数约为n/(2^k)。整个跳表的高度约为log₂n。在每一层索引中,遍历的节点数不超过3个。因此,跳表的查找、插入、删除的时间复杂度都是O(logN) 。

空间复杂度: 同样假设每2个节点提取一个索引,总的索引节点数约为

n/2 + n/4 + n/8 + ... + 2 ≈ n。因此,跳表的空间复杂度是O(N) 。虽然增加了额外的存储开销,但换来的是查询效率的巨大飞跃。

skiplist的插入与删除操作(含源码逻辑)

跳表的动态维护是其设计的精髓所在。

插入操作

- 查找插入位置: 插入操作首先需要像查找操作一样,从最高层索引开始,找到每一层应该插入新节点的位置。在这个过程中,我们会记录下每一层需要插入位置的前驱节点(保存在一个

update数组中)。 - 随机决定新节点层高: 这是跳表的随机化核心。新节点会被插入到多少层索引中,是通过一个随机算法决定的。Redis的实现是:新节点有

1/P(默认P=4,即25%)的概率增加一层,直到达到最大层高。这种概率性设计,使得跳表在动态增删后,能大概率地维持其结构平衡,而无需像平衡树那样进行复杂的旋转操作。 - 创建并插入新节点: 创建一个具有随机出的层高的新节点。

- 逐层更新指针: 遍历

update数组,从第0层到新节点的最高层,将被记录的前驱节点的forward指针指向新节点,并将新节点的forward指针指向原前驱节点的后继节点,完成链入操作。

源码逻辑 (zslInsert ) :

目标:在一个现有的跳表中,插入一个新节点 {score: 21, value: "V21"}。

Level 2: H ------------------------------> 37

| |

Level 1: H ------> 13 -------------------->37

| | |

Level 0: H -> 9 -> 13 -> 17 -> 26 -> 30 -> 37 -> 42步骤1:查找插入路径并记录前驱节点 (update数组)

这个过程就像一次查找,我们需要从最高层开始,为每一层找到新节点应该插入的位置,并记录下该位置的前驱节点。

- Level 2: 从

H开始,H->forward是37。21 < 37,所以21应该在H和37之间。记录 Level 2 的前驱节点是H。update[2] = H。 - Level 1: 从

H开始,H->forward是13。21 > 13,前进。当前节点是13,13->forward是37。21 < 37,所以21应该在13和37之间。记录 Level 1 的前驱节点是13。update[1] = 13。 - Level 0: 从

13开始(上一层的终点),13->forward是17。21 > 17,前进。当前节点是17,17->forward是26。21 < 26,所以21应该在17和26之间。记录 Level 0 的前驱节点是17。update[0] = 17。

源码逻辑 (zslInsert ) :

// t_zset.c

// 1. 查找路径记录:

// update[] 数组记录每层的前驱节点

zskiplistNode *update[ZSKIPLIST_MAXLEVEL], *x;

int i;

x = zsl->header; // 从头节点开始

for (i = zsl->level-1; i >= 0; i--) { // 从最高层向下

// 在当前层循环查找,直到找到插入位置的前一个节点

while (x->level[i].forward &&

(x->level[i].forward->score < score ||

(x->level[i].forward->score == score &&

sdscmp(x->level[i].forward->ele, ele) < 0)))

{

x = x->level[i].forward; // 前进

}

update[i] = x; // 记录这一层的前驱节点

}步骤2 & 3:随机层高并创建新节点

通过随机算法,假设我们为新节点“掷”出的层高为 2。这意味着新节点将出现在 Level 0 和 Level 1 中。然后,我们创建一个层高为2的新节点 (21)。

源码逻辑 (zslInsert ) :

// 2. 随机层高:

// zslRandomLevel() 通过概率决定新节点的层高

int level = zslRandomLevel();

// 3. 如果新层高大于当前跳表最大层高,扩展跳表

if (level > zsl->level) { /* ... */ }

// 4. 创建新节点

x = zslCreateNode(level, score, ele);逐层更新指针

现在,我们利用之前记录的update数组来“接入”新节点。

Level 0:

update[0]是17。- 将

(21)的forward[0]指向17原来的forward[0](即26)。 - 将

17的forward[0]指向新节点(21)。

- 将

Level 1:

update[1]是13。- 将

(21)的forward[1]指向13原来的forward[1](即37)。 - 将

13的forward[1]指向新节点(21)。

- 将

可视化结果:

Level 2: H ------------------------------> 37

| |

Level 1: H ------> 13 ------> 21 --------> 37

| | | |

Level 0: H -> 9 -> 13 -> 17 -> 21 -> 26 -> 37 -> 42源码逻辑 (zslInsert ) :

// 5. 逐层更新指针:

for (i = 0; i < level; i++) {

// 新节点的forward指针指向前驱节点原来的forward

x->level[i].forward = update[i]->level[i].forward;

// 前驱节点的forward指针指向新节点

update[i]->level[i].forward = x;

}

删除操作

- 查找目标节点: 与插入类似,首先查找到要删除的节点,并记录下其在每一层的前驱节点(同样保存在

update数组中)。 - 逐层更新指针 (“绕过”操作) : 遍历每一层,如果该层包含目标节点,就将被记录的前驱节点的

forward指针,直接指向目标节点的后继节点,从而将目标节点从该层“链”中移除。 - 释放节点: 在所有层都完成“绕过”操作后,释放目标节点的内存。

- 更新跳表层高: 如果删除的是最高层的最后一个节点,可能需要降低跳表的总层高。

目标:从上述跳表中,删除节点 {score: 21, value: "V21"}。

步骤1:查找目标节点并记录前驱

和插入一样,我们首先要找到每一层中待删除节点的前驱节点,并存入update数组。结果与插入时的查找过程完全相同:update[2]=H, update[1]=13, update[0]=17。

步骤2:逐层更新指针 (“绕过”操作)

现在,我们逐层修改指针,将被删除节点“架空”。

Level 0:

update[0]是17。它的forward[0]正是我们要删除的节点(21)。- 我们将

17的forward[0]指向(21)的forward[0](即26)。

- 我们将

Level 1:

update[1]是13。它的forward[1]正是我们要删除的节点(21)。- 我们将

13的forward[1]指向(21)的forward[1](即37)。

- 我们将

Level 2:

update[2]是H。它的forward[2]是37,不是(21),所以这一层无需操作。

可视化结果:

Level 2: H ----------------------------- > 37

| |

Level 1: H ------> 13 -------------------> 37

| | |

Level 0: H -> 9 -> 13 -> 17 -> 26 -> 30 -> 37 -> 42步骤3:释放节点

在所有指针都更新完毕后,节点 (21) 已经不再被任何forward指针引用,可以安全地释放其内存。

源码逻辑 (zslDelete -> zslDeleteNode ) :

// t_zset.c

void zslDeleteNode(zskiplist *zsl, zskiplistNode *x, zskiplistNode **update) {

int i;

// 1. 逐层更新指针:

for (i = 0; i < zsl->level; i++) {

// 如果前驱节点的下一个是目标节点x

if (update[i]->level[i].forward == x) {

// 将前驱节点直接指向目标节点的后继节点,完成“绕过”

update[i]->level[i].forward = x->level[i].forward;

}

}

// ...

// zslFreeNode(x) 会在 zslDelete 中被调用

}

更新操作 (Update)

skiplist本身没有独立的“更新”操作。当需要更新一个元素的分数(score)时,Redis采用了一种更简单、更健壮的策略:

更新 = 删除旧节点 + 插入新节点

为什么这样做?

- 代码复用与健壮性:

DELETE和INSERT是经过充分测试的核心操作,复用它们可以避免编写一套全新的、复杂的节点“移动”逻辑,降低了出错风险。 - 性能可接受:由于删除和插入操作的时间复杂度都是O(logN),所以整个更新操作的时间复杂度也是O(logN),性能完全在可接受的范围内。

-

dict的辅助:ZSet的skiplist编码总是与一个dict(字典)并存的。当需要更新时,可以通过dict以O(1)的效率快速找到旧分数和节点指针,为DELETE操作提供了极大的便利。

结论

ZSet的底层实现是Redis在内存效率与时间效率之间进行权衡的又一典范。

- 在数据量小、内容短的场景下,它采用

ziplist/listpack,以时间换空间,追求极致的内存利用率。 - 当数据增长到一定规模,它果断“升级”为

skiplist,以空间换时间,通过巧妙的多级索引结构,提供了对数级的、可预测的高性能有序操作。

skiplist以其相对简单(相比平衡树)的实现,和优雅的随机化平衡策略,成为了ZSet高性能的核心引擎,也是Redis设计哲学中实用主义与性能并重的完美体现。